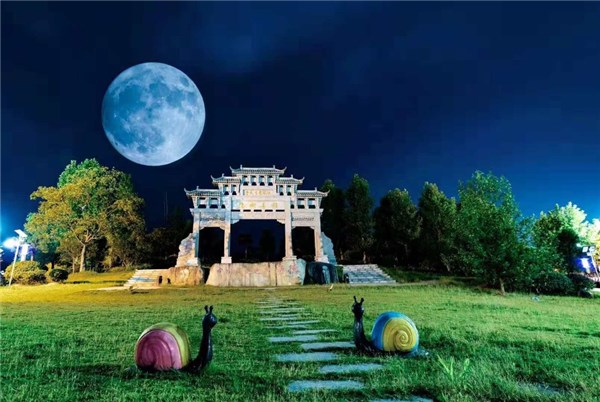

旌德·旌陽慢城

千年古邑·秀美旌德

舉世聞名的黃山,東麓余脈逶迤盤亙,造化出萬壑競秀、千溪爭流、百花斗艷、百鳥齊鳴的千年古邑旌德。這里四季分明,氣候宜人,被譽為長江三角洲地區的后花園。是“中國靈芝之鄉”“中國宣硯之鄉”“全國綠色小康縣”“ 中國十佳休閑養生旅游縣”“中國最具投資開發價值旅游縣”。

縣城旌陽鎮,總面積109平方千米,轄14個村(居),城區面積6.88平方千米,總人口4.3萬。這里鐘靈毓秀,人杰地靈;百姓純樸敦厚,熱情好客。

來到旌陽,你可以登上梓山,去傾聽大自然的天籟之音;可以走近徽水,去探索小溪流的天道之行。可以在街頭巷尾品嘗地道的徽菜,在徽水兩岸領略經典的靈芝文化和宣硯文化。

悠閑民俗·慢城傳統

旌陽人生活在皖南大山腹地,自古交通閉塞,與外界交往困難,崇尚慢節奏、慢生活由來已久。在這里,林蔭街巷、河濱橋頭、街心廣場、山坡古道,隨處可見三五成群悠閑自樂的人群,他們或者下棋品茶放棄紛爭,或者散步賞景放飛思緒,或者娛樂健身放松心情。這里,從來沒有喧囂塵上,沒有紅塵滾滾,有的永遠是恬淡、靜謐、安寧。

2010年,旌德縣提出“中國靈芝之鄉,休閑養生天堂”的理念。在這里,沒有發展大工業的條件,有的全是生態工業、精致農業的天時和地利。你可以在靈芝產業園感受健身養生的奧秘,在農業觀光園感受綠色陽光的絢麗。在茶文化的祥云、云樂、興隆等地盡享黃山毛峰茶產業的精彩,在徽文化的江村、廟首、朱旺等地盡享皖南旅游文化產業的風流。

生態優良·環境優美

旌德境內重巒疊嶂、山水相間、森林蔥郁、竹海騰浪,有1個國家4A級景區、2個國家3A級景區,1個生態風景區,2個森林公園。

這里大氣環境質量達到國家二級以上標準,水體水質符合國家地表水Ⅱ類以上標準,森林覆蓋率64.92%,森林綠化率68.1%,有“綠色旌德、徽州糧倉”之美譽。境內野生動植物資源豐富,有梅花鹿、云豹、銀杏、華東楠、紅豆杉等國家和省級重點保護動植物。

縣城旌陽“一塔高聳,雙水穿城,三橋鎖翠,四面環山”,山谷盆地,雨量充沛,一年四季,氣象萬千,儼然一幅“桃花源里可耕田”的原生態圖景。

文風昌盛

旌德民風淳樸,崇尚禮儀,人民誠實敦厚,自古重教興學。歷代重詩書,勤課誦,培育了蔚然勃興的燦爛人文。自建縣至清末,學有成就者代不乏人,僅有姓名可考者就有進士142人、舉人206人,其中狀元、榜眼、探花各一人,父子、兄弟進士八人。

元代農學家王禎,任旌德縣尹六年,寫成農學專著《農書》和創制木活字,在旌德矗立起世界農學理論和印刷術革命的兩大豐碑。

文化遺存

旌德縣有1250多年的歷史,現有全國重點文物保護單位兩處13個單體,縣級以上重點文物保護單位39處,地面不可移動文物50余處。這些古遺址、古建筑、古村落承載著旌德千百年的歷史文化信息。

旌陽城區的全國重點文物保護單位旌德文廟,是目前安徽省保存最完好的文廟,有極高的歷史、文化、藝術研究價值。

方言與哭嫁

旌陽因地埋環境相對封閉,兩千年方言變化不大,至今仍大量保留漢代語言遺風,旌陽方言為漢語言及至漢文化的陳年寶庫之一。

旌陽民間婚嫁,哭嫁之俗流傳至今。旌陽方言哭嫁一句一個“寶寶伲伲”(寶貝女兒),宛如抒情民歌,很是動聽。一個淚人兒的新娘,又使旌陽女孩更顯嫵媚動人。

傳統農耕

旌陽人早在700多年前,就親受王禎影響,農耕傳統世代興盛,至今仍保留傳統農耕技藝。黃牛耕田、耙耖,手工采茶、制茶,人工除草、農家肥,農民日出而作,日落而息。農歷三月二十八交流會,耕牛、農具交易百年未有中斷。

傳統手工藝

旌德因長期處于自給自足的自然經濟狀態,民間工藝十分發達,至今仍保留木雕、磚雕、石雕、竹編、草編、剪紙等手工藝,尤其是燈盞碗煙制墨、漆畫已經列入省級非物質文化遺產目錄。

待客

旌陽人熱情好客,香茶、糖蛋是起碼的待客禮遇,瓜籽、花生、板栗是常備的待客果品,如果運氣好還能嘗上時鮮的紅山楂、野楊桃。一般人家若有上等美味總是設法留著待客,因此旌陽人腌制臘肉火腿,貯藏冬筍春茶,圈養山雞野兔,辦法之多,技術之高,讓人詫異。

慢生活設施與服務

旌陽城區方圓不過兩三千米,道路寬敞、綠樹成蔭,快捷暢通的電訊、網絡、公交覆蓋全城,不斷完善的公共文體設施豐富著百姓精神生活。

學校、醫院、菜場、商店布局合理,門類齊全,上學、就醫、買菜、購物,大都步行即可。城郊出行,自行車15分鐘左右亦能到達目的地。

政府鼓勵社會養老和居家養老相結合,組織志愿者定期上門幫扶鰥寡老人、殘疾人。

2016年10月8日,旌陽鎮在國際慢城韓國年會上獲頒國際慢城證書和會旗,這標志著旌陽鎮成功加入國際慢城大家庭,成為安徽第一個、全國第六個國際慢城。

掃一掃在手機打開當前頁